行业起源:从象牙塔到产业浪潮的四十年演进

机器人灵巧手,被誉为“机器人学的最后一公里”,其发展史是一部技术理想与工程现实不断碰撞的史诗。在我们亨德森猎头看来,每一个技术节点的跃迁,都直接重塑了人才市场的需求图谱。

实验室探索期(1980-2000): 一切始于1980年的Stanford/JPL Hand,这台3指灵巧手如同一颗启明星,证明了多自由度协同控制的理论可行性。然而,彼时工业界更青睐成本极低、稳定可靠的两指夹爪,占据了90%以上的工厂场景。这一时期,人才需求高度集中于顶尖高校的实验室,多为机械工程与控制理论的博士,是纯粹的学术探索者。

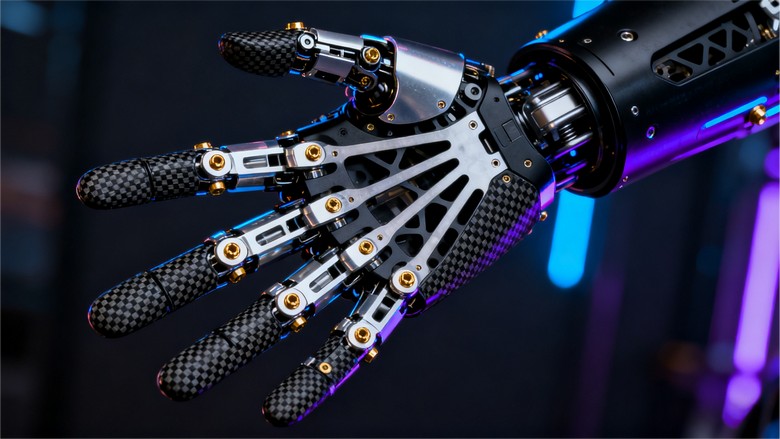

高端科研垄断期(2000-2020): 英国Shadow Robot的横空出世,将灵巧手带入商业化纪元。24个自由度、120余个传感器,0.1mm的精度,使其成为高校与军工的“奢侈品”。但超过10万美元的售价,构筑了极高的技术壁垒。这一阶段,人才需求呈现出“小而精”的特点,全球范围内能驾驭这种复杂系统的专家不足百人,他们往往具备机电、材料、控制等多学科背景,是各大机构争抢的稀缺资源。

规模化突破期(2020至今): 特斯拉Optimus Gen 2与TetherIA Aero Hand Open的出现,是行业分水岭。前者以2000美元的成本目标,宣告了灵巧手走向大众的可能;后者以300美元的开源方案,引爆了全球开发者的创新热情。技术从封闭走向开放,人才需求也随之井喷,从少数精英扩展到庞大的工程师群体,一个属于通用人形机器人猎头公司的黄金时代已然来临。

六大门派的“不可能三角”

当前,灵巧手行业正上演着一场围绕“成本、性能、可靠性”的“不可能三角”博弈。六大技术门派各显神通,共同推动着商业化进程。

技术门派博弈:

直驱派(如Allegro Hand)追求极致精度,却以重量和能耗为代价;

绳驱派(如特斯拉Optimus)仿生轻巧,但控制算法复杂度极高;

液压派(如Sanctuary AI)力量无穷,却受困于泄漏与噪音;

连杆派(如ILDA Hand)结构紧凑成本低,但寿命与抗冲击性是短板;

混合派(如TetherIA)试图平衡各方,却对多学科协同能力提出终极考验;

开源派(如DexHand)以“群狼战术”加速迭代,用生态优势弥补单体性能不足。

商业化落地与区域聚集:

技术路线的差异,直接导致了商业场景和产业布局的分化。在国内,粤港澳大湾区形成了鲜明的“广深双核”格局。

广州,凭借深厚的制造业与医疗产业基础,成为工业与医疗场景灵巧手的策源地。这里的企业更关注产品的可靠性、耐用性及合规性。因此,对熟悉工业ISO标准或医疗FDA认证的工程师需求极为迫切,这也是我们作为广州机器人灵巧手猎头公司服务的核心客群。我们观察到,广州人形机器人科技公司猎头公司的订单中,超过60%明确要求候选人具备产线集成或医疗器械开发背景。

深圳,则凭借其强大的AI与硬件生态,聚焦于具身智能与开源创新。这里的企业将灵巧手视为AI算法的物理载体,更看重与仿真、大模型的结合能力。因此,抓取规划算法、强化学习等AI人才成为争夺焦点。作为深圳具身智能 AI 科技猎头公司,我们深切感受到,深圳企业愿意为顶尖算法人才支付溢价,以抢占技术制高点。

3. 研发架构与岗位:一部精密运转的“人才机器”

灵巧手的研发,是一项典型的系统工程。我们亨德森猎头在为企业搭建团队时,通常会采用“核心决策层 + 四大职能模块 + 支撑单元”的架构模型。

核心决策层: 研发总监/负责人,定技术路线,掌资源调配。这类人才往往是行业“活字典”,拥有10年以上经验,如特斯拉团队总监曾主导芯片与机械的协同研发。对于这类顶尖人才,深圳机器人大厂猎头公司的竞争已进入白热化阶段。

四大职能模块:

机械结构团队(占比30%-40%): 灵巧手的“骨骼”。核心岗位如仿生结构设计工程师,需精通SolidWorks与拓扑优化,懂人体解剖学更是加分项;精密传动研发工程师,要求具备毫米级公差控制经验。

电控与驱动团队(占比25%-35%): 灵巧手的“肌肉与神经”。核心岗位如嵌入式控制工程师,80%企业要求熟练掌握STM32开发;柔性驱动研发岗,则需要有气动、人工肌肉等前沿技术经验。

感知与算法团队(占比20%-30%): 灵巧手的“小脑与大脑”。核心岗位如抓取规划算法工程师,必须掌握TensorFlow/PyTorch等强化学习框架;传感集成工程师,则需熟悉ROS系统,能融合力觉、视觉等多模态数据。

测试与验证团队(占比10%-15%): 灵巧手的“质检员”。可靠性测试工程师负责10万次疲劳测试,确保产品寿命;机器人应用工程师则搭建工业、医疗等测试场景,是连接研发与市场的关键桥梁。

支撑单元: 项目管理组(PM)与知识产权组,前者确保项目按时交付,后者则构筑企业的技术护城河。据我们了解,头部企业对知识产权的重视程度已达100%。

人才需求洞察:硬技能、软技能与场景化经验的“铁三角”

不同类型、不同区域的企业,对人才的需求偏好迥异。作为深耕行业的广州机器人猎头公司,我们总结出人才需求的“铁三角”模型。

硬技能(入场券):

工具链: CAD(SolidWorks/CATIA)、仿真(ADAMS)、编程(Python/C++/ROS)是基础门槛。

专项技能: 算法岗需懂抓取规划算法(如GR-ConvNet),电控岗需熟悉CAN总线协议。

企业差异: 国际巨头要求T型人才,知识面广且深;国内头部企业看重快速落地能力;初创公司则偏爱多面手,一人能当多人用。

软技能(加速器):

跨学科沟通: 机械工程师要能听懂算法逻辑,算法专家要理解物理限制。这是团队协作的最大痛点。

容错意识: 原型迭代失败率超60%是常态,能从失败中快速复盘并迭代的候选人,价值千金。

场景化经验(决胜手):

工业场景: 必须了解ISO 10218安全标准,有产线抓取项目落地经验。这类人才是广州人形机器人科技公司猎头公司长期寻访的目标。

医疗场景: 具备FDA/CE认证申报经验,生物医学工程背景优先。

具身智能场景: 有Sim2Real项目经验,熟悉NVIDIA Omniverse等仿真平台者,在深圳机器人灵巧手猎头公司的客户眼中极具吸引力。

教育背景偏好:顶尖院校的“圈地运动”

学历与专业是筛选人才的第一道关卡,其背后是知识体系与科研潜力的背书。

核心研发岗(算法/仿生): 硕士及以上学历占比高达85%。专业高度聚焦于机械电子工程、机器人学、计算机科学。在我们亨德森猎头的人才库中,斯坦福、卡内基梅隆、哈工大等国内外顶尖机器人强校的毕业生,永远是头部企业竞相追逐的对象。

应用与测试岗: 本科是起步门槛,机械设计制造及其自动化、自动化专业背景优先。企业更看重其1-3年的实际项目经验,而非单纯的学术背景。

对于初创公司而言,招聘时往往更务实。我们作为广州本土靠谱机器人猎头公司,在为初创团队推荐人才时,会弱化对学历的执念,更关注候选人的动手能力、项目经历以及与公司文化的契合度。

机器人灵巧手正站在其“智能手机时刻”的前夜。技术的百花齐放,带来了人才需求的空前繁荣。从广州的工业深耕到深圳的智能引领,从国际巨头的系统化布局到初创团队的颠覆式创新,每一个角落都在上演着激烈的人才争夺战。作为行业的长期观察者与参与者,亨德森猎头相信,唯有深刻理解技术演进、洞察组织架构、精准匹配人才,才能在这场波澜壮阔的产业变革中,为企业与人才共同擘画未来。当机器人能自如地为我们递上一杯咖啡时,那个由灵巧手开启的具身智能时代,才算真正到来。